最終更新日:2025年10月18日

プリンシプルのない日本

白洲次郎が著書のタイトルとした『プリンシプル』とは、物事の原理原則、あるいは、個人の信念信条を示す言葉である。ほとんど知られていなかった白洲が、近年、評価されているのは、この国から『プリンシプル』が完全に失われつつあるからだろう。

『プリンシプル』が失われる一方、逮捕の必要性に首を傾げたくなるような些細な事案で、警察官は逮捕権を乱発している。

マスメディアは、警察から逮捕者の情報提供を受け、これをニュースとして扱う。そうして、実名で報道された逮捕者は、報道による事実上の制裁を受けることになる。

言わば『見せしめ検挙』による事実上の制裁が、法による制裁よりも、現実的な制裁として機能しているのである。

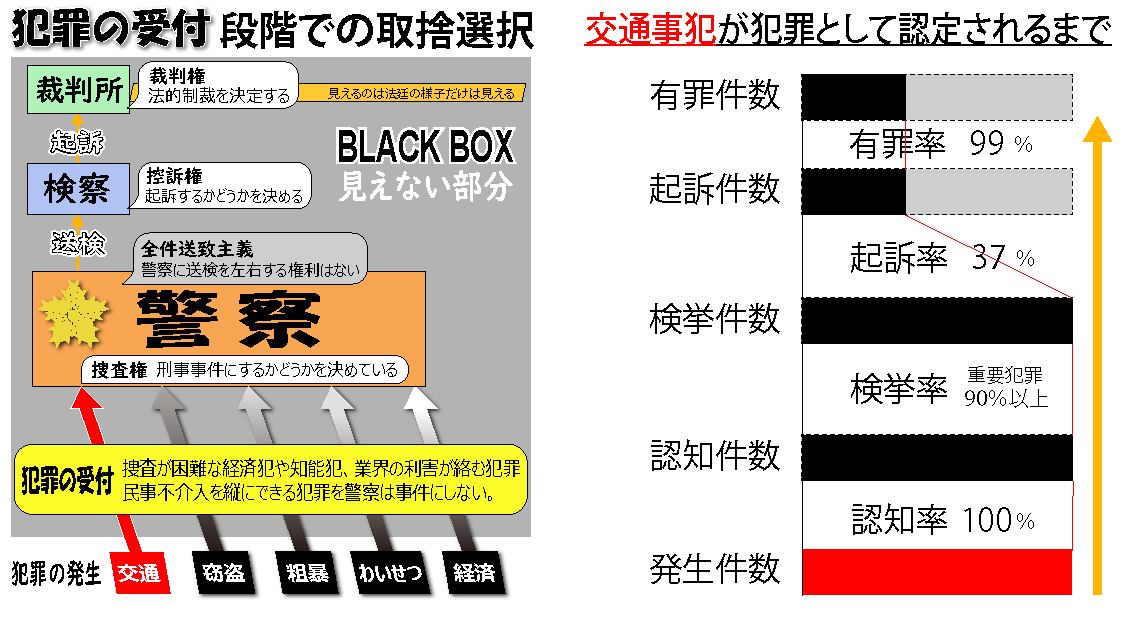

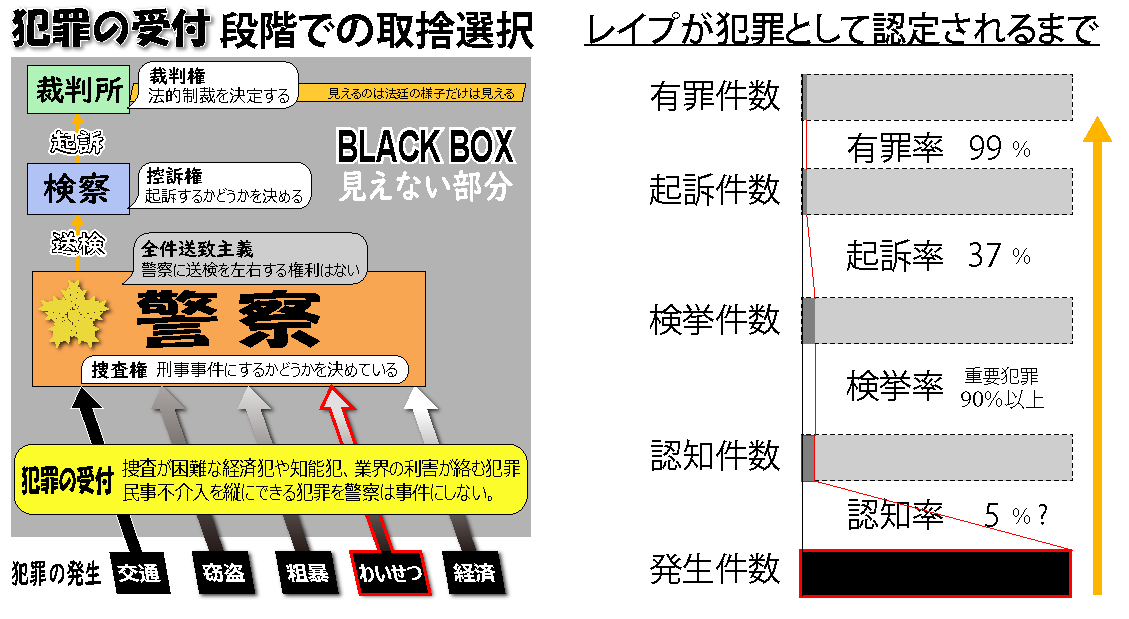

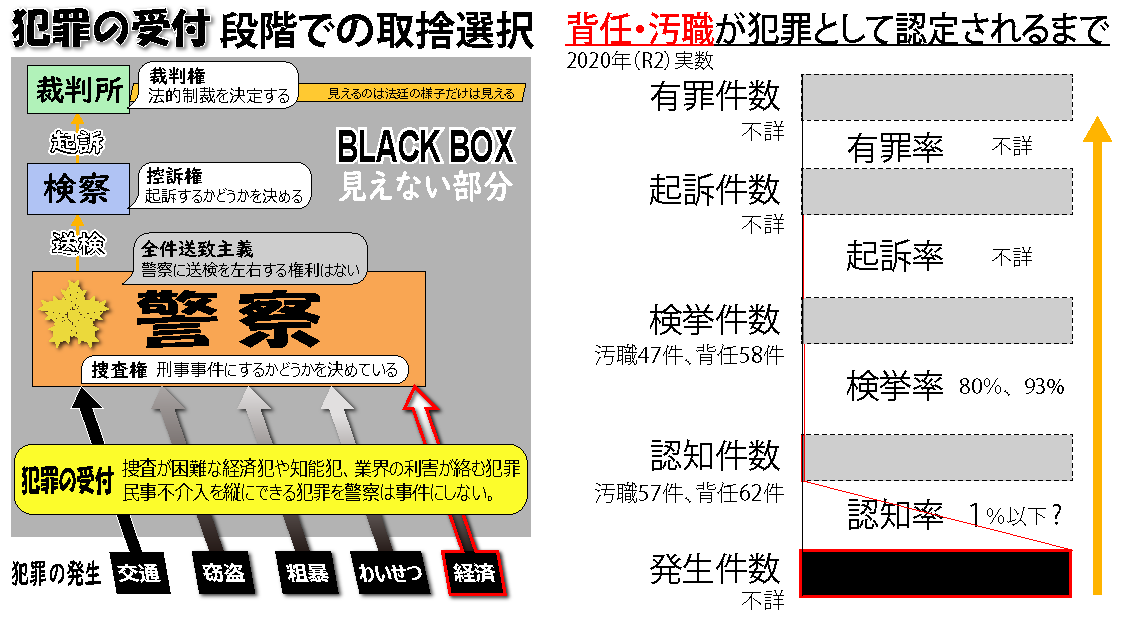

問題なのは、犯罪種別により補足率格差が極めて大きいことだ。例をあげれば、交通犯罪はもれなく捕捉され、レイプや経済犯罪は、ほとんど捕捉されていない。次の画像のタブを切り替えて、比較してほしい。

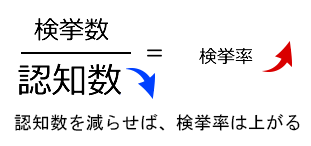

警察官が被害届や告訴の受け取りを拒むことによって、歪んだ統計が作り上げられている。警察官が特定事犯の『受付』を拒むのは、捜査が困難な犯罪を統計に加えてしまったら、検挙率が下げってしまうからだ。事実、毎年発行される警察白書には、検挙率が一定のレベルにあることが誇らしくアピールされている。

警察に都合の良い事件ばかりが広報される

交通事故は警察にとっては利権につなげやすく、テレビにとっては衝撃映像を報道できるので、双方の利益に合致する。そして、警察とマスメディアは、交通事故の危険ばかりを露骨にアピールしている。

恐怖に訴える論証(英語:Apeal to Fear)

相手に恐怖と先入観を植えつけることで、自身の考えを支持させようとする詭弁の一種。マーケティングや政治でよく見られる手法である。特に日本の警察は、この手法を濫用している。詳細は正義も希望もない犯罪放置国家を参照ください。

恐怖からの解放を、恐怖を煽った人に求めるわけだ。傍(はた)から見ると、愚かな行為でも、恐怖を煽られていることに気付かず、その場の情動で行動する人は少なくない。

経済事件は大規模であっても野放し

組織犯罪が野放しとなっている現実は、別サイトにまとめた次の記事を参照ください。