アベノミクスの失敗

アベノミクスは、「金融政策」と「財政政策」に続くはずの3番目の矢「成長戦略」に具体性がなかったことによって失敗した。新しい高市内閣は「経済成長」という言葉を使っているが、はたしてアベノミクスの失敗に学んでいるのだろうか。

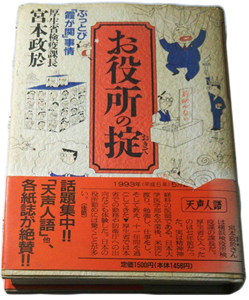

30年前の指摘

失われた30年が始まったころ、1993年4月に刊行された「お役所の掟-ぶっとび「霞が関」事情」は、現職官僚(著者)が霞が関の実情を暴露した書としてベストセラーになった。

第7章「お役所の掟『三大原則』の理由」には、「前例至上主義/前任者の判断を否定しない」という掟が書かれている。

前任者の判断を否定しないことは、その判断が間違っていたとしても、その判断を否定ができないことを意味する。過去の判断を否定できないのであれば、改善など望むべくもない。

間違った判断の否定も改善もしない組織が成長することはない。日本が30年を失った大きな原因は、今もなお、連綿とつづく『お役所の掟』にあるのだろう。

なお、マフィアと同等のガバナンス(別サイト「本当のことが言えない国」の記事)に詳細を記した通り、『警察の掟(「服従の掟」と「沈黙の掟」)』は、『マフィアの掟』と同等である。

30年が失われた原因は?

本サイトでは、誰もがある程度は断片的に知っているガバナンスの問題を、体系的にまとめています。また、理解を助けるための画像を配置することによって、読者が興味を失わずに読み進めるよう工夫しています。

官僚の聖域

テレビでは、政治家が全てを変えられるかのような論調がほとんどであるが、現実は違う。そこでまず、政治家と官僚の関係を確認しよう。

ガバナンスの問題

これまでの個別具体的な改革案(政策)の多くは、実行段階で『骨抜き』とされた。 『骨抜き』とされる要因を取り除かなければ、同じことが繰り返されるだけだ。

それゆえ、個別具体的な政策を具現化する前に、まず、ガバナンスの問題を改善することが優先されるべきである。ガバナンスが公正さを欠き、それが民主的なチェックを受けないままであれば、どんな政策も『骨抜き』とされるかもしれないからだ。

先に改善すべきこと

ガバナンスの基本機能

- 統治システム

- 司法制度の正常化

- 国と地方の関係

- 公務員倫理

民主的チェック(選挙を含む)

選挙

- 行政の説明責任(情報公開)

- メディアの権力監視

後にすべき施策

個別具体的な政策案・現状の施策

社会保障(医療・介護・子育て・年金・社会福祉) ・雇用・公共事業(道路整備・公共交通・防災) ・文教(教育・科学振興) ・防衛 ・環境・エネルギー・財政・。