最終更新日:2025年10月25日

心筋梗塞状態の行政訴訟法

公務員の職務上の違法行為は、行政訴訟法で裁かれることになっている。しかしながら、制度と運用に対して、法律学者すら、次のような辛辣な評価をしている。

これまでの行政訴訟の運用実態は、包括的実効的な権利救済という観点からも、法律による行政の原理を司法により担保するという観点からも、著しい機能不全ともいうべき状況が続いている。

救済制度は「心筋梗塞」や「破産」状態にあり、「国民の裁判を受ける権利は死に体に近い状態に陥っている」との指摘がなされている。(詳細は「汚職の町訴訟」訴状前文)

公務員の不法行為に対抗できるか

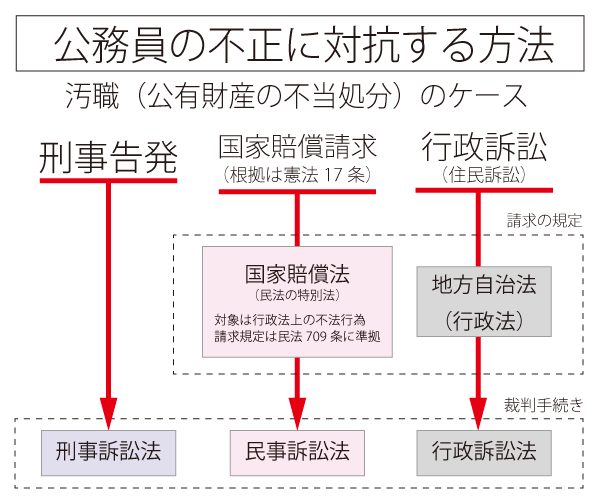

公務員の汚職を問題提起する場合の法手続きには次の3種類があるが、どれにも公務員の不法行為に対し、現実的ではなく、結果、法の抑止効果はないに等しいといえる。

刑事告発

警察は公職者の犯罪に後ろ向き。告発状の受け取りさえ拒絶される。

国家賠償請求

制度上は「違法な公権力行使を抑止する」役割を担うが、民法・民事訴訟法がベースとなっており、個人 vs 国や地方自治体を、対等関係(原告と被告)としており、立証のハードルは高い。勝訴率は10%程度といわれている。

行政訴訟

制度上は「違法行政を抑止する」役割を担うが、現実には責任転嫁システム(行政機関の自己免責構造)と 「個人責任の不在」 により、抑止効果は機能していない

一般的に指摘されている問題傾向

- 日本の公職者は、説明責任の意識が極めて低く、向けられた疑惑に自ら説明するどころか、開き直ることが状態化している。このことは、西欧諸国の権力者がノブレス・オブリージュを垂範し、それが社会規範となっていることに比較すると隔世の感は否めない。

- 西欧諸国にならい、1999年までに国と地方に行政情報の公開がようやく法制化されたものの、不存在と不開示が乱発されている。

- 警察は、捜査が困難な経済犯罪を積極的に捜査しない。

- 公正取引委員会は、「縦の談合(官製談合)」を調査の対象にしていない。

地方自治体に顕在する問題

- 地方公務員を規制する倫理法が存在しない。

- 地方行政に対する住民の関心は、国政に対する関心と同様に、極めて低い。結果、民主主義は選挙だけにしか機能していない。

- 地方議員に執行機関を監視する責務の意識が低いために、地方議会が執行機関の追認機関に成り下がっている。

- 財務を民主的に監査するはずの監査委員、および、行政情報の公開を民主的に審査するはずの個人情報保護委員会が会計や法律の学識経験のない者で構成され、執行機関から事務局に出向した自治体職員によって、その事務の多くを処理されている。その結果、第三者委員会制度が目的とする民主的なチェックが機能していない。

その他、公職者の犯罪ないし不法行為の追及が困難な理由

- 不法行為の立証が困難である一方、その否定は極めて容易である。多く場合「否認する」と言うだけで、疑惑は疑惑のままだ。

- また、公職者に説明責任の意識が低く、公文書の公開をコントロールできることが、問題をさらに困難としている。

- 捜査が困難な経済犯罪に対し、警察が後ろ向きであることが、経済犯罪に対する刑事司法の抑止効果を損ねている。

- 行政訴訟が難解であることから、世論になりにくい。

- 判例は「行政訴訟はやるだけ無駄」であることを肯定している。

汚職の町

筆者は、北海道・蘭越町の汚職疑惑に対し、刑事告発・国家賠償請求・住民訴訟を行った。次の画像リンク先各ページにすべての記録を公開し、公務員の不法行為抑止制度が機能していないこと実証したい。

透明性ゼロの公募で外資系企業に町営チセヌプリスキー場の譲渡先に選定し、転売禁止や買い戻し特約を外して契約することにより、道有林賃借権の金融商品化を幇助した。町長は、公募プロセスを経たにもかかわらず、譲渡先企業が公募と異なる運営をすることも容認している。